著作権法第30条1項は、「著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使

用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、一定の例外を除いて、その使用する者が複製

することができる」と規定しています。これは、個人的又は家庭的なごく限られた範囲内であれば著作権者に

与える影響も軽微であり、そのような私的な領域にまで法が介入することは個人の自由の観点から妥当ではな

いことから著作権が制限されているものです。

例えば、外出中に放送されているテレビ番組を帰宅後に鑑賞する目的で自宅のビデオレコーダーで録画(複

製)することや、図書館等で借りた書籍を宿題に使用する目的で、自宅のコピー機により複製することは侵害

にあたりません。

ただし、私的使用目的であっても、公衆向けに設置された自動複製機器を用いた音楽・映像のダビング(3

0条1項1号、附則5条の2により文献複写についてはOK)、コピープロテクトや暗号を解除して行う複製

(同2号)、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネットからダウンロード(複製に該

当)する行為(同3号)は、著作権侵害にあたります。

なお、本条は複製(コピー)についての規定であり、ウェブサイトへの掲示(公衆送信)や演奏など複製以

外の利用には適用されません(もっとも、演奏権は「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として演奏する」

権利なので、個人的又は家庭内における演奏は、そもそも演奏権の範囲外です)。

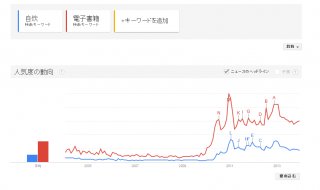

ところで、私的使用目的の複製は技術の進歩により家庭内で手軽かつ高品質の複製が可能になるにつれて、

新たな問題を提起しています。2010年のiPadの発売を契機とする電子書籍市場の拡大とともに、自ら所

有する書籍や雑誌をスキャンし、電子ブックとして閲覧可能にすることに関連して、自炊「代行」が問題化し

ています。著作権法30条1項は「その使用する者が」と規定しており、「代行」はこれをみたさず著作権(複

製権)侵害であるとして、作家7人がスキャン代行業者2社を東京地裁に提訴しました。2013年9月30

日、裁判所は「その枢要な行為をしているのは,法人被告らであって,利用者ではな」いとして、自炊「代行」

は私的使用を目的とする複製にはあたらないとしました。

他方で、蔵書の電子ファイル化はユーザーである読書愛好家の要望でもあり、個人での電子ファイル化作業に

は設備・効率面で限界があることから、権利者側の団体である蔵書電子化事業連絡協議会(Myブック変換協

議会)と日本蔵書電子化事業者協会の間で、現在、ユーザーの利便性を確保しながら、権利者の権利を守る新

たなシステムが模索されています。著作権法は、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保

護を図り」としており(1条)、この趣旨に沿った解決が望まれるところです。

弁理士 木村 達矢